こんにちは!ZEN大学1期生のしずくです!

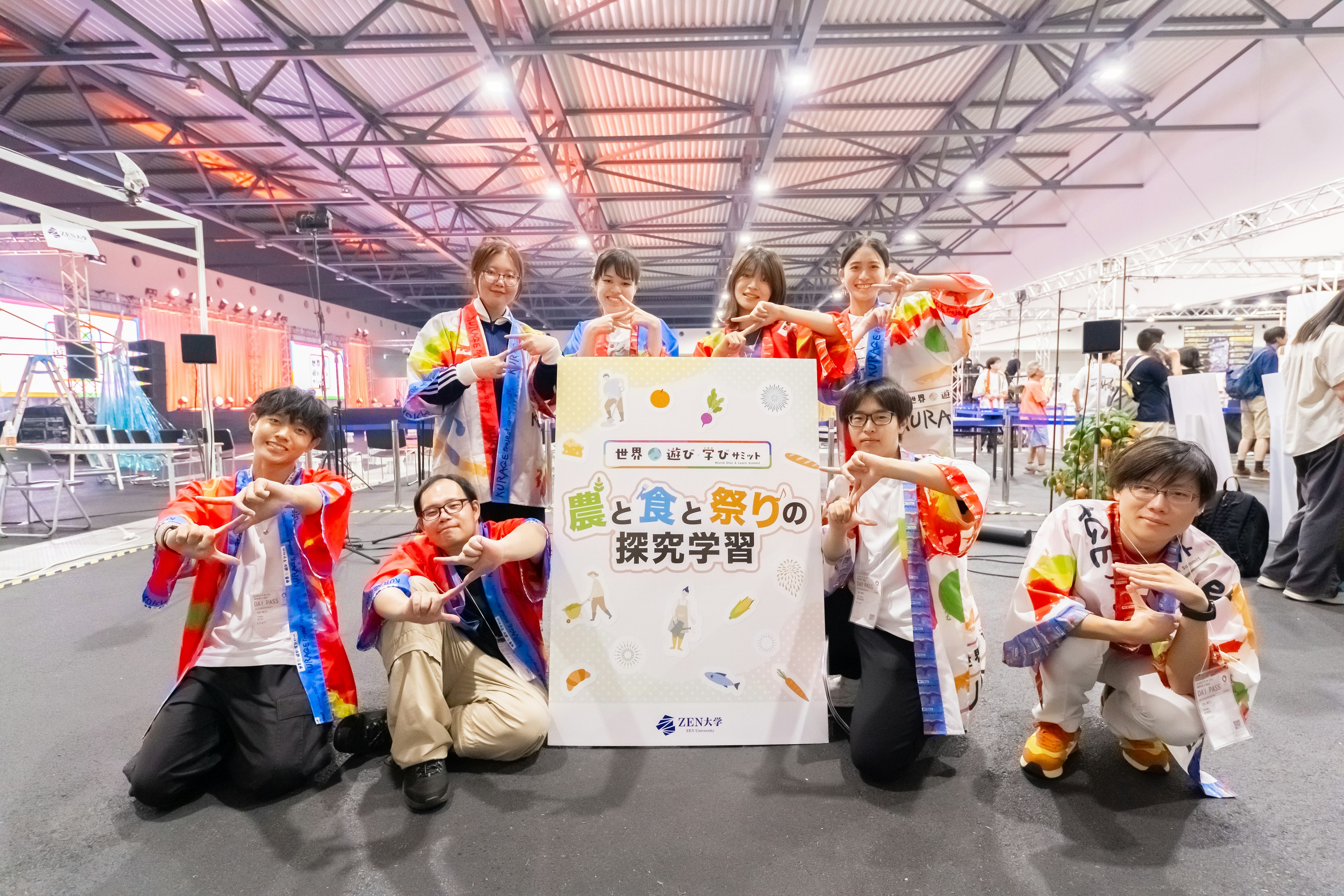

大阪関西万博のEXPOメッセ「WASSE」にて8月8日に開催された「世界遊び・学びサミット」内の『農と食と祭りの探究学習』ブース出展の企画運営に学生スタッフとして携わらせていただきました。

この記事ではどうして私がこのプログラムに応募したのかや実際に学生スタッフとして取り組んだことについてレポートしていきます!

名前:しずく

ブース担当:祭りチーム

一言:大屋根リング本当に大きい

はじめに私がなぜこのプログラムに応募したのかを書いていきたいと思います。

私は元々イベントをゼロから企画して運営することが好きです。ZEN大学の早期出願特典のメールを見た時に大阪関西万博という大きな場所で貴重な経験をさせていただく機会はそうはない!自分の”好き”や”得意”をこの大きな場で発揮したい!、来場者の方々に楽しんでもらえるような企画をしたい!と思い、”自分のやりたい思い”を応募理由に書きました。

その熱量が職員さんに伝わったのか数ヶ月後、当選メールがきて、とても喜んだことを今でも覚えています!当選したからには最後まで熱を当選だけで冷まさず、頑張っていきたい!と思い、当選してから振り返り会までは応募理由に書いたことを忘れず、駆け抜けました!

そんな私が実際どんなことに取り組んだのかを紹介していきます!

まず、学生スタッフは”農”、”食”、”祭り”の3チーム、それぞれ2人ずつに別れて企画を作り、当日進行しました。

私はもうひとりのはると、祭りチームで5月から約3か月間走り抜けました。

祭りチームでは”日本の祭りのはじまり”を題材とした紙芝居と、日本の祭りの紹介と日本の祭りの雰囲気が実際に味わえるVR体験ブースを企画運営しました。私は主に紙芝居の企画を担当しました。

そもそも紙芝居企画では前文で書いた通り、”日本の祭りのはじまり”を題材に紙芝居を構成していきました。最初は調べるところから始まっていき、それをどうしたら、たくさんの方々に楽しんでもらえるか考えながら作っていきました。

具体的にはまず、日本語だけではなく、外国人のお客さんも来ることを想定し、英語と中国語に翻訳した紙芝居も作りました。さらには日本語は原文だけではなく、子供のお客さんも来ることを想定し、原文にひらがなをつけました。

紙芝居は日本語は本物さながらの紙芝居、英語、中国語はデジタル紙芝居で進めました。

そして絵に関してははるが内容に合わせて描いてくれました!

とても作品に合った素敵な絵を描いてくださいました!

本当に感謝しています!!!!!

前日は大屋根リングを他の学生スタッフメンバーと歩いたり、祭りチームの高校生メンバーとの顔合わせ、最終打ち合わせをしました。

そして迎えた当日...

まずは紙芝居の仕上げ作業から始まりました。

N高グループ生も同じ出展をしており、はると私だけではなく、N高グループ生にも協力してもらいながら無事オープニングまでに作業を完了!

完全オンライン大学だからこそリアルでこうやって話しながら何かを作り上げていく大切さを知ることができました!

祭りチームの出番は紙芝居、VR 1セット全2回でした。

小さいアクシデントはあったものの1回目も2回目もたくさんの方々に見に来ていただけてとても嬉しかったし、オンラインでミーティングしている時よりも同じ祭りチームのはると笑顔で自分たちも楽しむことができました!!

私たち祭りチームはZEN大学ブースだけではなく、未来の地球学校のみなさんからお誘いをうけて、紙芝居をやらせていただきました。万博で紙芝居をやってることさえ、貴重なのにも関わらず、他のブースでもやらせてもらえることができてとても嬉しかったです!

休憩ができるスペースだったのですが、来てくださるお客さんは少なかったもののZEN大ブースとは違った和やかさやアットホームさがあってとてもあたたかったです。

最後に

このプログラムを通して自分の中で一番成長したなと思うことはN高グループに在籍をしていた時に、N高グループの高校生に向けたワークショップを作ったりした経験を活かし、さらに大きな場で企画から準備から当日運営まで3か月間取り組み、駆け抜けたことです。それが自分にとって大きな自信につながりました。

そして一緒に3か月間走ってきたZEN大生メンバー、スタッフさん、前日当日お世話になったN高グループの高校生、何よりも来てくださった方、本当にありがとうございました!

この経験をこれから入学する後輩や周りの仲間に伝えていけるようにしたいです。そのためにもっと成長できるようにZEN大学の地域・企業連携プログラムやサークル活動さらには大学祭の運営などにも積極的に参加していきたいです。

このブログを通して少しでもZEN大学の課外プログラムについて知っていただけたら幸いです!

最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございました。